| Edwin Scharffs 125. Geburtstag – Zeitlebens Zeichner | |

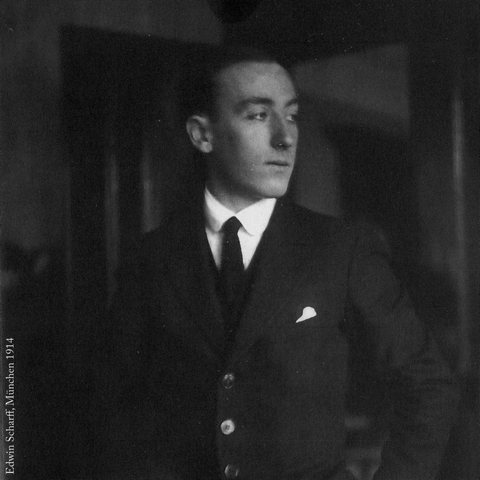

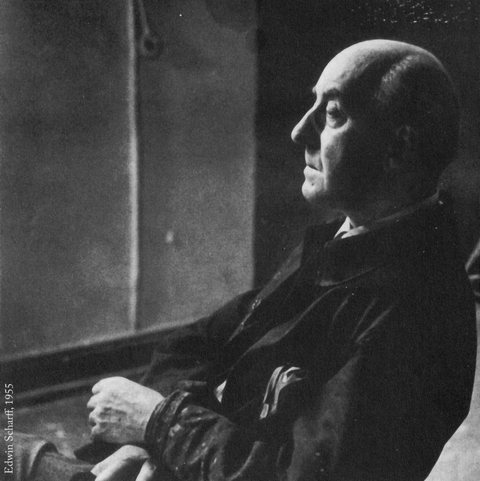

| ‚Zeitlebens Zeichner‘ – so dürfte sich Edwin Scharff verstanden haben. Das Edwin Scharff Museum verwahrt über 7000 Grafiken, die im Besitz der Nachlassgemeinschaft sind. Sie stammen aus sämtlichen Schaffensperioden des Künstlers. Sorgfältig kolorierte Studien sind ebenso darunter wie rasch hingeworfene Ideenskizzen. Sich auf einander beziehende Entwürfe, die ein Thema immer wieder umkreisen, stehen neben ausgearbeiteten Aktstudien oder technischen Werkskizzen. Die meisten dieser Blätter wurden bisher nicht öffentlich gezeigt, kaum eines wurde je publiziert. Die Ausstellung gibt einen Einblick in den umfangreichen zeichnerischen Nachlass und belegt einmal mehr die hohe künstlerische Qualität und Vielseitigkeit des Neu-Ulmer Zeichners und Bildhauers. |

|

|

|

| weitere aktuelle Links zur Ausstellung | |

| Scharff - "Zeitlebens Zeichner" | kulturWelt | Bayern 2 | |

| Edwin Scharff: Zeichner war der Bildhauer zeit seines Lebens - Nachrichten Neu-Ulm - Augsburger Allgemeine | |

| Der Berliner Skulpturenfund | kultur-online | |

| Edwin Scharff - der besonnene Bildhauer | NDR.de - Kultur - Kunst & Ausstellungen - Hamburg | |

Auszug aus einem Interview mit Dr. Helga Gutbrod Leiterin des Edwin Scharff Museums - aus der Südwest Presse | |

| Eben

kommt sie von einem Vortrag - Thema: Edwin Scharff. Helga Gutbrod

vertritt den Bildhauer wie eine Löwin. Sein 125. Geburtstag ist für die

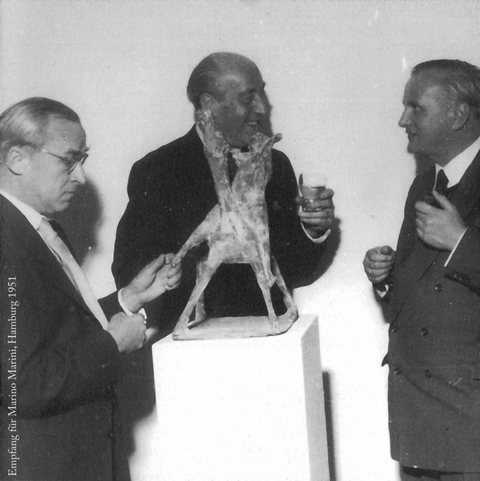

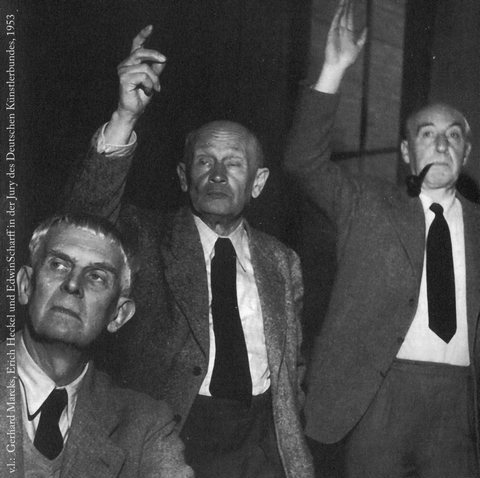

Leiterin des Edwin Scharff Museums wirklich ein Grund zu feiern. Ehrlich: Haben Sie je etwas von Edwin Scharff gehört, bevor Sie nach Neu-UIm kamen? HELGA GUTBROD: Also bitte! Wo es in meinem Kunstgeschichte-Studium um die Bildhauerei im frühen 20. Jahrhundert ging, kam selbstverständlich Edwin Scharff vor. Ich frage mal anders: Wieviele Bildhauer kennen Sie? Maler sind einfach populärer. Eine Skulptur muss sich der Betrachter erst erarbeiten. Wie kann man diesem Betrachter den Zugang erleichtern? GUTBROD: Eine Skulptur muss Raum haben, und sie muss auf der richtigen Höhe stehen. Das entscheidet darüber, ob sie als Gegenüber wahrgenommen wird, oder als Nippes, auf den ich buchstäblich herabblicke. In der Jubiläumsausstellung, die Sie am Sonntag eröffnen, stellen Sie Scharff aber als Zeichner vor. Wieso? GUTBROD: Zum einen haben wir bereits 2007 eine große Überblicksausstellung gemacht, in der wir Scharff in den Kontext seiner Zeit gestellt haben und auch zeigen konnten, wie gut vernetzt, wie bekannt er seinerzeit war. In den 20er Jahren machte die Zeitschrift "Die Dame" sogar eine Homestory über die Scharffs. Zum anderen haben wir hier mehr als 7000 Blätter aus allen Lebensphasen, die einen spannenden Zugang eröffnen: Die frühen Zeichnungen haben etwas Liebevoll-Jugendstilhaftes. Wir können nachvollziehen, wie großartig das Erlebnis Paris für ihn war - als einer der ganz frühen Deutschen zeichnete er kubistisch. Die Zeichnungen geben Einblick in eine Zeit, in der Künstler noch ungebrochene Ideale hatten. Einen Akt zu zeichnen, bedeutete, den freien, den neuen Menschen zu zeigen. Gibt es Ansatzpunkte für eine weitere Scharff-Forschung? GUTBROD: Ja, wir haben erfreulicherweise endlich Einsicht in den schriftlichen Nachlass bekommen, lesen und transkribieren derzeit wie die Wahnsinnigen. Dabei kam ans Licht, dass Scharff nach dem Krieg mehrere Professuren angetragen bekam. Es kommen Briefe zum Vorschein, die ihn uns als Person näher bringen - wie ein Liebesbrief an die Schauspielerin Anni Mewes, die er umworben und künstlerisch dargestellt hat. Aus einer Auflistung dessen, was aus seinem Haus im Krieg zerstört wurde, geht hervor, dass er eine "Anatomie des Menschen für Künstler" und ein Manuskript über seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg geschrieben hat. Dieses Reflektieren spiegelt sein analytisches Interesse an der Form in der Kunst wider. | |